L’exposition sur l’art de l’affiche au XIXe siècle, en dépit de ses décors soignés, est desservie par une scénographie qui ne guide pas le visiteur dans l’abondance des thèmes abordés.

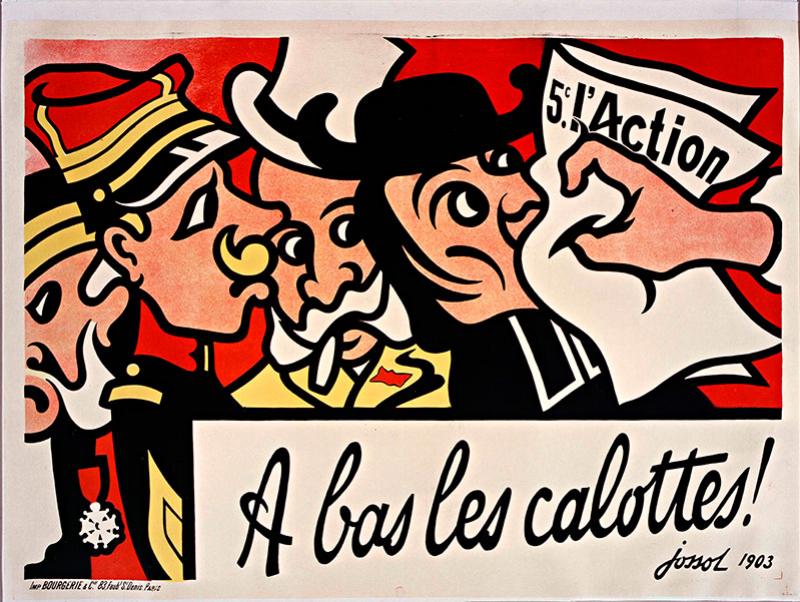

Paris. Sur le thème de l’affiche française des années 1850 à la Première Guerre mondiale, l’exposition « L’art est dans la rue » rassemble 227 objets dont 149 affiches. Impulsée par Sylvie Aubenas, conservatrice du département des Estampes et de la Photographie à la Bibliothèque nationale de France, et Christophe Leribault, alors président du Musée d’Orsay, elle montre le développement de l’affiche et son accession au rang d’art à compter de l’apparition de la lithographie en couleurs. Les cartels se parent de noms célèbres – Jules Chéret, Alfons Mucha, Théophile Alexandre Steinlen, Eugène Grasset, Henri de Toulouse-Lautrec, Leonetto Cappiello, Henri Gabriel Ibels, Pierre Bonnard – et les sujets sont nombreux, de la publicité pour les grands magasins à la propagande politique en passant par le tourisme, les cabarets, les biscuits ou les cigarettes.

Le sujet est passionnant, les œuvres, souvent iconiques, et le catalogue rend bien compte de la révolution publicitaire accompagnant le boom économique de l’époque. Mais le parcours, malgré une amorce spectaculaire sous la forme d’une colonne Morris, apparaît souvent confus par défaut de scénographie. À la décharge de l’Atelier Maciej Fiszer qui en est responsable, les salles d’exposition du musée, qui doivent absorber un flux important de visiteurs, ne permettent pas de ménager des petits espaces ni même de faire surgir des points de vue inattendus : un seul, ici, offre de surprendre à la dérobée une Sarah Bernhardt vue de profil dans la salle consacrée aux spectacles. Mais ces contraintes ne sont pas seules en cause.

Malgré les objets monumentaux qui en occupent le centre – une presse lithographique, un présentoir à affiches de collection – et les murs sombres qui les caractérisent, les salles thématiques sur la technique et le nouveau statut d’œuvre d’art du média fonctionnent comme des lieux de passage dans lesquels le public ne réalise pas qu’il y est confronté aux véritables révolutions esthétiques découlant de l’usage nouveau de l’affiche. Paradoxalement, la scénographie est surtout réussie dans les espaces sans enjeu : l’entrée, qui montre deux affiches apposées sur une photo du Paris de 1867 où l’on distingue des murs peints portant les mêmes images, ou encore le passage, en forme de couloir de théâtre où s’ouvrent des loges (on y entend les voix de Sarah Bernhardt et Aristide Bruant), qui conduit à la pièce rouge consacrée aux spectacles et donc en partie à celle qu’on appelait « la Divine ».

Dans la salle dévolue à la société de consommation naissante, c’est un principe hérité du white cube qui domine : sur les murs s’alignent les affiches encadrées présentées comme des tableaux dans une galerie, les cyclistes de Toulouse-Lautrec (pour La Chaîne Simpson, 1896) succédant sans hiatus à la cavalière verte sur son cheval rouge de Cappiello (Chocolats Klaus, 1903) qui illustre l’apparition de l’image de marque. L’utilisation de papiers peints constitués de photos agrandies, différentes selon les thèmes abordés, aurait au moins pu créer visuellement des ensembles cohérents. Souvent, c’est seulement par les textes accompagnant quelques œuvres qu’on découvre qu’elles se rapportent à un nouveau sujet. Dans la salle sur la réalisation technique des affiches, une petite partie de mur est consacrée à la censure. Dans l’édition, on utiliserait un « encadré » et une typographie différente ou un fond tramé permettraient au lecteur de comprendre que l’on y traite un thème complémentaire. Rien de tel ici. Au-delà des ludiques murs d’images et tables interactives, la scénographie doit permettre de distinguer les différents points abordés dans l’exposition. Or, pour qu’un scénographe puisse travailler efficacement, il faut que les commissaires (ici Élise Dubreuil, Clémence Raynaud, Sandrine Maillet et Anne-Marie Sauvage) lui présentent la structure de leur propos et ses digressions. Ici, tout est uniformisé et l’espace des salles n’est pas structuré par des signaux visuels. Un comble dans une exposition sur l’affiche.

Cet article a été publié dans Le Journal des Arts n°653 du 11 avril 2025, avec le titre suivant : « L’art est dans la rue » pâtit de sa scénographie