Entièrement rénovée, la maison-musée de Tante Léonie à Illiers-Combray a rouvert ses portes et invite le public à découvrir l’atmosphère encore plus authentique du lieu de villégiature de Marcel Proust enfant. Un lieu romanesque devenu patrimoine.

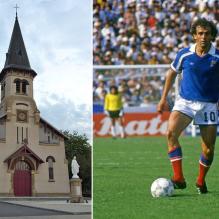

Certains lieux dégagent un parfum reconnaissable entre tous ; d’autres suggèrent une saveur inoubliable. Impossible de franchir le seuil de la maison de Tante Léonie sans penser ainsi à la fameuse gourmandise indissociable de cette maison-musée d’Illiers-Combray (Eure-et-Loir). La demeure bourgeoise est en effet le théâtre du célèbre passage de la « madeleine » dans La Recherche du temps perdu, de Marcel Proust (1871-1922). « Et tout d’un coup le souvenir m’est apparu. Ce goût c’était celui du petit morceau de madeleine que le dimanche matin à Combray, quand j’allais lui dire bonjour dans sa chambre, ma tante Léonie m’offrait après l’avoir trempé dans son infusion de thé ou de tilleul. » La maison est celle de la tante du narrateur de Du côté de chez Swann, Élisabeth Amiot rebaptisée Léonie dans l’iconique autofiction. Le destin de cette demeure, et plus largement de la ville tout entière, est inséparable de la figure du prix Goncourt 1919. Berceau de la famille depuis des générations, Illiers a même – fait unique en France – fusionné son nom avec celui de son avatar littéraire, Combray, pour devenir Illiers-Combray en 1971 à l’occasion du centenaire de la naissance de l’écrivain. Plus qu’une toile de fond, le bourg est un personnage à part entière du roman que le narrateur présente dès le premier chapitre de sa saga et décrit avec une justesse qui n’a rien perdu de son acuité. Dans le centre ancien, en particulier devant la belle église Saint-Jacques, le temps semble s’être figé et on s’attendrait presque à voir surgir un personnage tout droit venu de la Belle Époque. Une statue du jeune Marcel rappelle cet attachement inaltérable entre la cité et l’auteur. Le pèlerinage se poursuit à quelques encablures de là, au pré Catelan. Ce jardin romantique, aménagé comme des Buttes Chaumont miniatures par Jules Amiot, le mari d’Élisabeth, « l’oncle horticulteur et cuisinier » est lui aussi un passage obligé. Dans ce cadre idyllique, on imagine sans peine le futur écrivain admirer les jeunes filles en fleurs et poser les prémices de son chef-d’œuvre.

Le bourg et la maison entretiennent, de longue date, une filiation étroite avec le romancier qui y passait ses vacances de Pâques lorsqu’il était enfant. Bien qu’il n’y ait séjourné que de six à neuf ans, Illiers-Combray occupe une place prépondérante dans sa géographie intime puisque de nombreuses allusions renvoient à son vécu dans la commune tout au long de La Recherche. La cité a choyé cet héritage, d’autant qu’il s’agit du seul lieu de mémoire proustien conservé, car les différents appartements qu’il a occupés à Paris ont disparu ou ont été drastiquement transformés. Après la disparition des propriétaires, la maison a heureusement été peu touchée, bien qu’elle ait été mise en location. Pour préserver l’esprit du site, les descendants comprennent rapidement la nécessité de sauvegarder le lieu et de conserver à l’identique ce qui pouvait encore l’être. En 1954, Germaine Amiot rachète ainsi la maison de ses grands-parents pour l’ouvrir au public. Elle s’allie avec une autre héritière, Suzy Mante-Proust, la nièce de Marcel, pour faire revivre l’atmosphère de la demeure. Cette dernière, secondée par les membres fondateurs de la Société des amis de Marcel Proust, recrée alors le décor intérieur en s’inspirant des descriptions littéraires et en mettant en scène d’authentiques meubles de famille et des pièces ressuscitant l’ambiance de l’époque. Depuis, les dons n’ont pratiquement pas tari, permettant au lieu de s’enrichir de pièces de mobilier, d’objets d’art et d’œuvres évoquant à la fois l’aménagement originel de la maison et le cadre de vie de Proust à Paris. Dons et legs de la famille, mais aussi de proches, qui vivaient dans le culte de l’écrivain et conservaient pieusement la moindre relique, constituent ainsi au fil du temps une riche collection de pièces ayant appartenu ou ayant trait à l’auteur. Inutile de chercher à distinguer la réalité de la fiction dans ce patchwork patrimonial ni de discerner le témoignage authentique de la restitution. Là n’est pas l’enjeu de ce lieu de mémoire dont le but est d’être une évocation très incarnée et le gardien d’une collection. Classée au titre des Monuments historiques, la maison est ensuite léguée par Germaine Amiot à la Société des amis. Une trajectoire singulière qui explique qu’elle soit à la fois un monument classé, labellisé « Maison des illustres », « Maison des écrivains » et « Musée de France », un cas inédit pour un établissement associatif.

La Société des amis de Marcel Proust, qui gèrent toujours le site, continue d’enrichir activement ses collections, constituant un ensemble cohérent portraiturant le monde de Proust. Les cimaises réunissent ainsi une sélection des artistes qu’il a aimés, des œuvres qu’il a admirées et qui l’ont nourri, et des créateurs avec qui il a partagé une communion d’esprit. De nombreuses acquisitions ont été faites en vue de la restauration de la maison et de son extension. Le petit musée originel s’est en effet considérablement étoffé au gré des acquisitions, des dons, des souscriptions, mais aussi des dépôts consentis par des partenaires, à l’image du Musée d’Orsay qui prête un beau tableau de l’intérieur de la cathédrale d’Amiens peint par Paul-César Helleu. L’accroissement de ce fonds rendait inévitable l’agrandissement du musée et la création d’un espace à la hauteur de la qualité de ses collections. Ce chantier de rénovation a été mené pendant deux ans et demi pour procéder à d’incontournables travaux d’étanchéité, de consolidation du bâti, mais aussi afin de mettre le bâtiment aux normes pour les publics à mobilité réduite. La maison n’avait en effet pas bénéficié de travaux lors de son ouverture. Elle commençait à se détériorer de manière inquiétante à cause de remontées d’humidité menaçant sa structure. Cette rénovation d’envergure a été l’occasion d’heureuses découvertes, notamment de papiers peints originaux qui ont pu être restitués pour retrouver encore un peu plus le décor originel.

Pèlerinage incontournable, la chambre de la tante restitue parfaitement le caractère hypocondriaque et mélancolique que lui prête le narrateur. Sur sa table de chevet trône ainsi ses livres pour la messe, sa statuette de Sainte Vierge, mais aussi ses médicaments, sa fameuse tisanière remplie de feuilles de tilleul et la célèbre madeleine. C’est en rendant visite à sa parente dans cette pièce qu’il goûte le petit gâteau et que ses souvenirs surgissent de manière aussi inconsciente que délicieuse.

La description des chambres de Combray et de la maison familiale d’Auteuil a inspiré le décor de la chambre du petit Marcel. L’agencement de la pièce et le mobilier recréent cet univers fictionnel en mêlant des pièces authentiques et des objets évocateurs. L’une des nouveautés de la refonte du parcours est l’installation d’une lanterne magique qui projette l’histoire de Geneviève de Brabant. Elle fait écho au passage où le narrateur raconte que la famille utilisait cet appareil pour le distraire.

Le salon oriental

La restauration la plus spectaculaire est la renaissance du très original salon oriental, qui rappelle le goût de Jules Amiot pour l’Afrique du Nord où il a séjourné à plusieurs reprises. Passionné d’orientalisme, le maître des lieux a rapporté d’Algérie des tableaux et des objets, à l’instar de ce vitrail aux nuances chatoyantes. La décoration de cette pièce et tout particulièrement le vitrail donnant sur le jardin ont marqué l’écrivain qui décrit ses « petits carreaux de couleur » dans son roman.

Un musée redéployé

Le musée offre désormais une parfaite introduction à la vie et l’œuvre de Marcel Proust et explique le lien entre l’écrivain et Illiers-Combray. Le nouveau parcours présente des documents, des photographies et des reliques au rez-de-chaussée. Les nouvelles salles à l’étage mettent en scène des tableaux emblématiques des cercles que fréquentait le romancier. Des œuvres de Paul-César Helleu, de Giovanni Boldini, mais aussi cette récente acquisition de Louise Abbéma documentent le milieu culturel dans lequel Proust évoluait.

L’accès à la totalité de l’article est réservé à nos abonné(e)s

Du côté de chez Proust : la maison de tante Léonie

Déjà abonné(e) ?

Se connecterPas encore abonné(e) ?

Avec notre offre sans engagement,

• Accédez à tous les contenus du site

• Soutenez une rédaction indépendante

• Recevez la newsletter quotidienne

Abonnez-vous dès 1 €Cet article a été publié dans L'ŒIL n°777 du 1 juillet 2024, avec le titre suivant : Du côté de chez Proust : la maison de tante Léonie