Le Centre Pompidou interroge la place que Valadon a occupée dans l’art en tant que femme et la manière dont cette artiste a su s’imposer.

Paris. À Pompidou-Metz en 2023, la même année au Musée des beaux-Arts de Nantes, en 2024 au Musée national d’art de Catalogne et, enfin, l’apothéose au Centre Pompidou… Suzanne Valadon voyage beaucoup. Présentée dans l’introduction du catalogue comme « une rétrospective qui propose une lecture renouvelée à l’aune des réflexions qui animent aujourd’hui notre société », l’exposition s’inscrit pleinement dans cette ambition contemporaine.

La suite, cependant, laisse perplexe. Chiara Parisi, directrice du Pompidou-Metz, Xavier Rey et Laurent Le Bon, respectivement directeur et président du Centre Pompidou, affirment : « Le regain d’intérêt pour la figure de Suzanne Valadon révèle combien les musées reconnaissent désormais le rôle fondamental qu’elle a joué dans le développement de l’art du XXe siècle en Europe. » En Europe ?

Évoquer « la figure de Suzanne Valadon » n’est pas anodin, tant sa biographie est indissociable de son œuvre, influençant même sa réception. Sa vie s’apparente à un récit pittoresque. À sa manière, Valadon (1865-1938) fait partie de ces personnages romanesques dont l’histoire de l’art raffole, une catégorie qui inclut Van Gogh (1853-1890), Soutine (1893-1943) ou Bacon (1909-1992), pour ne citer que les plus célèbres. Non seulement elle est femme, un handicap évident dans un monde artistique dominé par les hommes, mais elle provient d’un milieu social modeste. Pour survivre, Marie-Clémentine – son vrai prénom – Valadon commence à travailler dès l’âge de onze ans, d’abord comme couturière, blanchisseuse ou serveuse. Après une brève expérience au cirque comme trapéziste, une chute l’oblige à abandonner et à devenir modèle. Nombreux sont les artistes à l’employer : Puvis de Chavannes (1824-1898), Toulouse-Lautrec (1864-1901), Auguste Renoir (1841-1919), Théophile-Alexandre Steinlen (1859-1923) ou Jean-Jacques Henner (1829-1905).

Ces rencontres la placent au cœur des cercles artistiques qui façonnent l’art de la fin du XIXe siècle. Mais peut-on réellement dire qu’elle fait partie des pionniers de la modernité ? Autodidacte, elle apprend sur le tas, et son œuvre semble synthétiser les multiples influences qu’elle absorbe sans pour autant développer un style véritablement personnel.

Valadon possède un talent indéniable ; ses dessins – le très beau Nu allongé sur un divan (1907) – impressionnent Degas, qui l’encourage. De même, certaines des toiles exposées au musée sont remarquables. Ainsi, le visiteur est accueilli par sa toile la plus célèbre, La Chambre bleue (1923), une version brutale d’une odalisque matissienne.

Cependant, c’est sa thématique centrale, le nu, qui, selon les commissaires, serait l’originalité de Valadon. À travers de nombreux – trop nombreux ? – exemples, cette hypothèse tente de démontrer que l’artiste pose un regard bien différent de celui des hommes sur le corps féminin. On retrouve ici le concept du « male gaze », initié par la cinéaste et théoricienne Laura Mulvey en 1975. Selon elle, les personnages féminins sont représentés de manière codée pour susciter un impact érotique. De fait, les corps charnus que Valadon peint, loin d’être idéalisés, sont souvent fatigués et marqués par la vie. Mais cette nudité renonce-t-elle véritablement aux poses stéréotypées, se départit-elle totalement du désir ? On peut en douter face à des œuvres telles que La Toilette (1906), La Maîtresse tenant une pomme (1919) ou Vénus noire (1919). Surtout, si ces nus – à l’instar de ceux de Paula Modersohn-Becker (1876-1907) –, marquent l’entrée d’une femme artiste dans un domaine réservé aux hommes, leur qualité plastique ne rivalise pas avec celle d’un Caillebotte (1848-1894) ou d’un Degas (1834-1917).

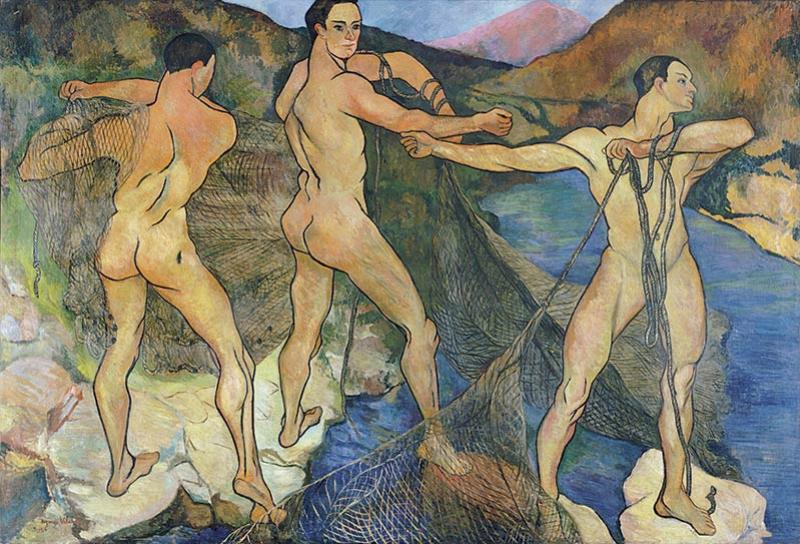

Il en va de même pour les nus masculins – un sujet pour lequel Valadon peut être considérée comme pionnière. Mais, même dans cette catégorie, aux côtés d’un beau dessin, celui d’André Utter (1909), le monumental Lancement du filet (1914) affichent un classicisme un peu pesant. En revanche, comme le souligne Xavier Rey, La Joie de vivre (1911), une version du Déjeuner sur l’herbe, réinvente les positions des hommes et des femmes.

L’œuvre de Valadon ne se résume pas aux nus. On peut rapidement passer sur ses paysages aux accents cézanniens et quelques natures mortes pour se concentrer sur un autre sujet important : le portrait. Au début de sa carrière, elle doit faire appel à ses proches – en particulier à son fils, Maurice Utrillo. Puis, une fois reconnue, les commandes affluent. Certains portraits dégagent une grande puissance – comme le Portrait de Mauricia Coquiot (1915) – tandis que d’autres, plus « génériques », restent plutôt fades – tel Femme dans un fauteuil (1919). En somme, face à cette œuvre de qualité variable, le spectateur hésite. Valadon, une artiste de la modernité ? Comme bien d’autres, partagée entre les XIXe et XXe siècles, elle correspond à la production picturale de son temps sans réellement participer à son évolution.

Si son mérite réside dans sa percée en tant que femme artiste, son œuvre n’est pas meilleure que celle de ses contemporains masculins. Mais pas moins bonne non plus.

Cet article a été publié dans Le Journal des Arts n°648 du 31 janvier 2025, avec le titre suivant : Suzanne Valadon, moderne mais non troppo