Comment la bande dessinée aborde-t-elle l’histoire de l’art ? Si le biopic domine la production en ce domaine, quelques ouvrages manifestent la volonté d’aborder la création sous d’autres formes….

« Un rapport qualité prix imbattable : 562 pages en couleurs ! »Publié chez Casterman en octobre 2018 et salué à travers une exposition lors du dernier festival de la bande dessinée d’Aix-en-Provence, Andy, un conte de faits, de Typex, s’affiche dès sa couverture et sa tranche argentée comme un objet pop. Les pages intérieures sont à l’avenant : quatre ans après une biographie de Rembrandt, le dessinateur néerlandais signe dans ce biopic très dense d’Andy Warhol un exercice de style. Chacune des dix parties de l’ouvrage épouse en effet les procédés et l’esthétique mis en œuvre par l’artiste américain, tout en s’attachant à restituer le climat très « sex, drug and rock’n’roll » de l’époque. La bande dessinée en constitue l’un des fils rouges : elle innerve le chapitre I, qui montre le jeune Andrew Warhola biberonné à Mickey et aux superhéros, puis se distille dans l’ouvrage à travers l’évocation du Zap Comix de Robert Crumb ou les œuvres de Roy Lichtenstein. Typex souligne ainsi tout ce que la création artistique doit au 9e art – et réciproquement.

De cette fertilisation croisée témoigne le grand nombre de bandes dessinées consacrées à l’art et ses grandes figures. À cet égard, Andy, un conte de faits s’inscrit dans une tendance à l’œuvre depuis une dizaine d’années dans le secteur de l’édition comme dans celui du cinéma : la biographie d’artistes en images. Toujours chez Casterman, paraissaient le mois dernier Enferme-moi si tu peux, de Anne-Caroline Pandolfo et Terkel Risbjerg, et Petit Pierre, la mécanique des rêves, de Daniel Casenave et Florence Lebonvallet. Ces deux ouvrages épris d’art brut déroulent la vie d’Augustin Lesage, d’Aloïse ou du facteur Cheval pour le premier (en tout, s’entrecroisent les voix de six « outsiders »), de Pierre Avezard pour le second. Ils s’inscrivent dans une longue série de biopics, où se succèdent le Pascin de Joann Sfar, le Pablo (Picasso) de Clément Oubrerie et Julie Birmant ou le Munch de Steffen Kverneland. Certains procèdent du désir, chez les auteurs, d’aborder une figure qui les inspire et fait écho à leur pratique ou leur parcours. D’autres sont le fruit de commandes d’éditeurs, mais aussi de musées en quête de (nouveaux) publics. Rembrandt est ainsi né à l’initiative du Rijksmuseum à Amsterdam, et Petit Pierre, de la Fabuloserie dans l’Yonne, où les manèges de l’artiste sont conservés.

« Le biopic relève de deux énergies, explique Stéphane Beaujean, directeur artistique du Festival de la bande dessinée d’Angoulême. D’un côté, une volonté industrielle liée au désir, chez les lecteurs, de lire des biographies. De l’autre, l’arrivée de nouveaux auteurs issus des écoles d’art, et qui ont pu développer un intérêt pour telle ou telle figure. À leur confluence est né un genre qui prospère et s’exporte très bien, donc qui plaît aux éditeurs. »

Pour Jean-Louis Gauthey, fondateur des éditions Cornélius, le phénomène obéit ainsi en tout premier lieu aux lois du marché : « La bande dessinée qui traite de l’art aujourd’hui sous la forme du biopic est un reflet de l’industrie. Une majorité de publications relève en effet de la bande dessinée du réel : vulgarisation sociétale, témoignage, autobiographie, etc. Le biopic d’artiste s’inscrit dans ce champ. » Et l’éditeur d’ajouter : « L’an dernier, j’avais calculé qu’on dépassait les 100 biopics en bande dessinée. Cette année, on approche les 200 ! »

Toutes ces biographies ne sont pas consacrées aux artistes, tant s’en faut. Mais elles obéissent à un même élan de vulgarisation, une même inclination de la bande dessinée vers le genre documentaire. Avec plus ou moins de succès, d’ailleurs. Glénat, qui avait lancé la collection « Les grands peintres » en 2015 et publié une vingtaine de volumes, a décidé d’y mettre un terme l’an dernier. Et ce malgré quelques bons chiffres, dont ceux du Caravage de Milo Manara, écoulé à 77 000 exemplaires pour le premier tome, à 50 000 pour le second. « En matière de biopics, il y a eu quelques succès, mais aussi pas mal d’échecs, confirme Benoît Mouchart, directeur éditorial chez Casterman. Par exemple, même si c’est un livre hors norme, Andy est loin d’être un best-seller [6 500 exemplaires vendus à cette date]. Chez Casterman, Kiki de Montparnasse, de Catel et José-Louis Bocquet, est une exception, avec 70 000 exemplaires vendus. Mais son succès est aussi lié au fait qu’il s’agit d’un portrait féminin, ce qui n’était pas si fréquent au moment de sa publication en 2007. »

Il faut dire que, comme au cinéma, le biopic en bande dessinée est une gageure. « L’une des difficultés de représenter un artiste pictural en images est justement la présence de son œuvre, note Benoît Mouchart. Est-elle transposée, réinterprétée, placée sous la forme de reproductions numériques ? » Selon Jean-Louis Gauthey, le genre présente aussi le risque de conforter certains stéréotypes : « Le biopic fait rarement ses preuves sur le plan esthétique et artistique, note-t-il. Le fait qu’il représente des situations passées crée des mythes et des légendes. Son goût pour la simplification s’appuie sur des simplismes, et les codes de la bande dessinée y sont souvent employés de façon minimaliste, avec notamment des redondances entre texte et image. » La défiance du directeur artistique de Cornélius pour le genre se lit d’ailleurs dans ses choix éditoriaux. Publiées en février, Les Nouvelles Aventures de l’art de Willem, version mise à jour d’un précédent opus, Les Aventures de l’art, paru en 2004, optent ainsi pour la satire et la caricature, en de courtes scènes d’une page, souvent féroces. « Willem s’inscrit dans un commentaire, un discours sur l’art, ce qui est bien différent d’un biopic, précise son éditeur. Il cherche à cerner, à synthétiser ce qui fait l’essence de chaque artiste, et il touche juste à chaque fois ». Également éditée par Cornélius, l’Histoire de l’art macaque de Benoît Préteseille joue elle aussi l’écart : l’auteur y examine avec humour les ressorts (y compris économiques) de la création à travers une société de singes. Ce choix éclaire d’un regard neuf une thématique trop vaste pour supporter une approche documentaire.

Pour pallier les écueils de la biographie en images, une poignée d’auteurs choisissent ainsi de s’écarter du réel, tout en assumant un discours sur la création. C’est le cas de Néjib, directeur artistique chez Casterman et auteur de Swan dont le tome I, Le Buveur d’absinthe, paraissait à l’automne dernier chez Gallimard. Désireux d’aborder l’histoire de l’impressionnisme, « dernier grand mythe artistique en France » selon lui, il a opté pour la fiction. « Il y a un vrai tropisme en bande dessinée chez les lecteurs, qui veulent apprendre quelque chose quand ils lisent une bande dessinée historique, explique-t-il. Or, en termes dramaturgiques, une exposition, ça n’est pas trépidant, ni les débats internes des artistes sur les affres de la création. Dans un roman, il y a d’autres enjeux. » Néjib trousse ainsi un thriller psychologique où Degas et Manet sont au service d’une héroïne fictive : Swan. Dans le tome I, cette jeune Américaine débarque à Paris pour accompagner son frère Scottie, candidat aux Beaux-Arts, et tente bon an mal an de se faire une place dans un milieu très masculin. « J’ai voulu travailler l’ouvrage dans une dynamique de feuilleton avec des chapitres et des “cliffhangers” [situation de suspense créée à la fin d’un récit, NDLR],à l’instar des récits publiés dans la presse à l’époque et des séries télévisées contemporaines, relate Néjib. Le choix d’une héroïne en butte à la misogynie répond à des problématiques de narration : je voulais que mon personnage soit en face d’obstacles. »

Paradoxalement, le recours à la fiction permet à l’auteur de traiter au plus près son sujet, à savoir le milieu de l’art de l’époque, sa sociologie et ses ressorts matériels : « En lisant des biographies d’impressionnistes, je me suis rendu compte que les histoires de jalousie, de découragement, les structures générales du milieu de l’art n’avaient pas vraiment changé, rapporte-t-il. Plutôt que de parler des tableaux, je voulais évoquer les conflits des peintres autour de l’ambition, choses que le profane ne soupçonne pas. » Pour ce faire, Néjib a puisé dans sa propre expérience : il fut lui-même étudiant aux Arts déco de Paris. Swan se nourrit de ses propres observations sur le milieu de l’art, ses coteries et ses rivalités.

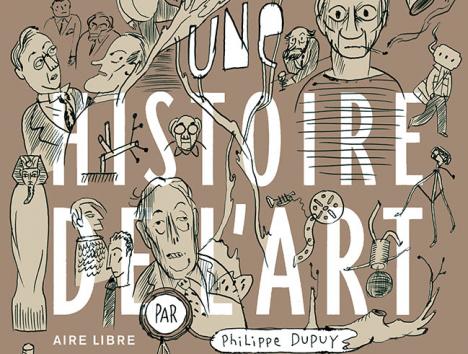

Le fait qu’une part croissante d’auteurs de bandes dessinées ait été formée en école d’art n’est sans doute pas étranger à la publication d’ouvrages attentifs à produire un discours sur la création. Significativement, le premier tome d’Une histoire de l’art de Philippe Dupuy (collection « Aire Libre », Dupuis, 2016) s’ouvre sur l’épreuve orale de culture générale qu’il passa en 1978 pour entrer à l’École des arts décoratifs de Paris. Féru de bandes dessinées, il espère alors être interrogé sur sa marotte. Il sera finalement collé par Pierre Cabanne sur Matisse, dont il ne sait rien. Ce souvenir cuisant inaugure un déroulement – littéral, puisque le livre se présente sous la forme d’un leporello – où l’auteur chemine, selon un itinéraire tout personnel, d’un thème ou d’une figure à l’autre. On y croise Matisse, donc, mais aussi Joel-Peter Witkin, Peter Fischli et David Weiss ou Jackson Pollock. Il y est question de transmission et de transgression, de fréquentation des musées, d’ouverture et de curiosité. « C’était une bonne manière de parler de ma pratique artistique, du monde qui m’entoure et de mes préoccupations, explique Philippe Dupuy. Je retrouve par exemple, à travers la vie des artistes et leur travail, la façon dont se mêlent création et épanouissement personnel. » De la même manière, le tome II d’Une histoire de l’art, intitulé Peindre, s’ouvre sur l’hésitation de Man Ray entre peinture et photographie, la première étant vue comme « une aventure intime déraisonnable », la seconde comme « un art qui paye ». Dans le dialogue de l’artiste avec Marcel Duchamp, se reflètent les propres oscillations de l’auteur entre projets personnels et nécessité d’en vivre.

Assumant de brosser « une histoire de l’art de comptoir », Philippe Dupuy revendique donc une approche personnelle de la création, délestée aussi bien des attendus du biopic que des contraintes de la bande dessinée, avec ses séquences et ses cases. « La bande dessinée est pour moi un objet artistique », justifie-t-il. Cette liberté se reflète dans la forme des deux tomes d’Une histoire de l’art, entre leporello, pop-up et rayogrammes. Elle se lit aussi dans la volonté, chez l’auteur, d’inscrire les deux ouvrages dans un projet plus vaste, décliné au gré de performances et d’installations. L’une de ses œuvres sera d’ailleurs exposée à partir du 20 juin au CAPC-Musée d’art contemporain de Bordeaux dans le cadre de l’exposition « Histoire de l’art cherche personnages… » [1]. Une manière de faire bouger les lignes, d’achever de brouiller la frontière, déjà poreuse, entre 9e art et art avec un grand A.

Salué comme une réussite, l’exercice singulier auquel se livre Philippe Dupuy ne va pourtant pas sans résistances. Dans le tome I d’Une histoire de l’art, le narrateur se trouve aux prises avec les « gardiens du temple » de la bande dessinée. « C’est n’importe quoi ce que tu fais là ! », « ça tue la BD ! », l’invectivent-ils. « Le fait de se prétendre artiste n’est pas admis par tous, souligne l’auteur. Sans doute faut-il y voir de la part de certains la volonté de conserver une certaine liberté, mais aussi l’héritage de la contre-culture. Dans mon œuvre, j’essaie de montrer qu’on s’en fiche, et je dis “Faisons”. » Pour preuve : le tome III d’Une histoire de l’art sortira à l’automne sous le titre Ne pas peindre, comme pour faire reculer un peu plus toutes les lignes tracées par les gardiens de temples…

[1] Notre collaborateur Jochen Gerner figure également dans cette exposition.

L’accès à la totalité de l’article est réservé à nos abonné(e)s

La bande dessinée s’empare de l’histoire de l’art

Déjà abonné(e) ?

Se connecterPas encore abonné(e) ?

Avec notre offre sans engagement,

• Accédez à tous les contenus du site

• Soutenez une rédaction indépendante

• Recevez la newsletter quotidienne

Abonnez-vous dès 1 €Cet article a été publié dans Le Journal des Arts n°525 du 7 juin 2019, avec le titre suivant : La bande dessinée s’empare de l’histoire de l’art