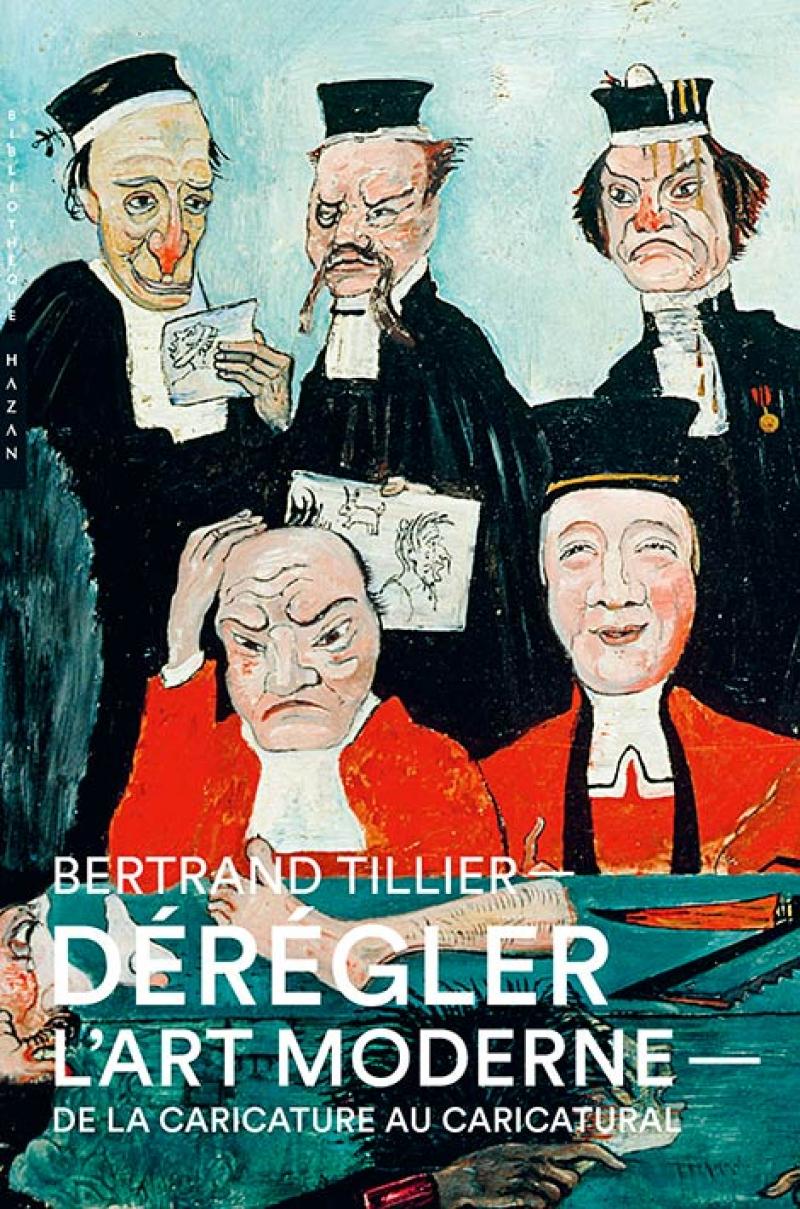

Bertrand Tillier, spécialiste de culture visuelle, analyse dans son ouvrage l’évolution depuis le XVIe siècle des rapports entre le caricatural et l’art.

Les enjeux de la caricature enflamment de nos jours les esprits. Dans ce contexte, l’ouvrage de Bertrand Tillier tombe à pic. Nul opportunisme cependant chez cet historien et historien de l’art, spécialiste renommé du XIXe siècle. Depuis 1990 son objet d’étude favori est la caricature, située entre l’histoire et l’art, soit au cœur de la culture visuelle. Son ouvrage analyse les rapports complexes, voire difficiles, entre le caricatural et les beaux-arts. « Caricatural » que Tillier définit comme « porteur de déformation, d’exagération, d’altération, de mutilation et de condensation, instituées en procédés plastiques».

Cantonnée à l’atelier des artistes à la Renaissance, l’« invention » de la caricature est attribuée aux frères Carrache, vers la fin du XVIe siècle ; elle sera reprise par le Bernin. Rien d’étonnant à cette naissance en Italie, où l’aspiration à une forme de beauté idéale anime toute création artistique. La caricature, qui se fonde sur l’opposition entre les notions de beau et de laid, de noble et de ridicule, tire ses effets du jeu de ces contrastes. Procédant d’une attitude de l’esprit transformatrice de la réalité, elle n’est pas dénuée d’agressivité, le mot dérivant d’ailleurs du verbe italien caricare (« charger ») .

Paradoxalement, « les peintres vont progressivement la délaisser, au profit des graveurs, qui s’en emparent pour en faire un objet de contestation morale et politique ». Le « défaut » de la caricature réside sans doute dans son évolution stylistique limitée. La contrainte de lisibilité explicite de la charge idéologique, qui s’adresse à un large public, réduit la variation des procédés. En conséquence, la caricature est perçue par la critique plus comme un document historique que comme un dispositif plastique.

C’est avec la Révolution, puis la monarchie de Juillet, que la caricature prend son envol. Avec le relâchement de la censure et l’essor de la presse, elle se déploie dans l’espace public et devient simultanément une arme et une marchandise. Mais c’est aussi au XIXe siècle que les créateurs sont séduits par le potentiel transgressif de la caricature, ce « monde à l’envers ». Chez Delacroix, Courbet et Cézanne, les frontières qui séparaient le beau du laid, le bien du mal, s’effacent. La critique accuse les artistes d’une démarche profanatoire ; Théophile Gautier décrète au sujet des Baigneuses de Courbet que le peintre donnait « la caricature et non le portrait de la vérité ». Gautier, comme ses confrères, s’alarme face à ce qui va devenir l’art grâce au caricatural : un vocable qui se libère de la tyrannie de la fidélité mimétique et des contraintes moralisantes. Graduellement, la caricature est intégrée dans l’art. Toulouse-Lautrec dans ses affiches ; Pissarro, Manet et Monet s’y essayent. Puis Van Dongen, Kupka ou Juan Gris font leurs débuts dans le magazine satirique L’Assiette au beurre . Et Tillier de conclure : « Les opérations de déstructuration et de discontinuité attachées aux expérimentations formelles radicales […] – l’expressionnisme, le cubisme, le futurisme – coïncident avec les altérations de la déformation, de la condensation et des simplifications inhérentes au caricatural et à son expressivité. »

L’accès à la totalité de l’article est réservé à nos abonné(e)s

La caricature, un « monde à l’envers »

Déjà abonné(e) ?

Se connecterPas encore abonné(e) ?

Avec notre offre sans engagement,

• Accédez à tous les contenus du site

• Soutenez une rédaction indépendante

• Recevez la newsletter quotidienne

Abonnez-vous dès 1 €Cet article a été publié dans Le Journal des Arts n°569 du 11 juin 2021, avec le titre suivant : La caricature, un « monde à l’envers »