La vie romanesque de la collectionneuse américaine, où le sexe et l’argent occupent une grande place, est racontée dans un film et dans un livre. Une invitation à relire ses Mémoires.

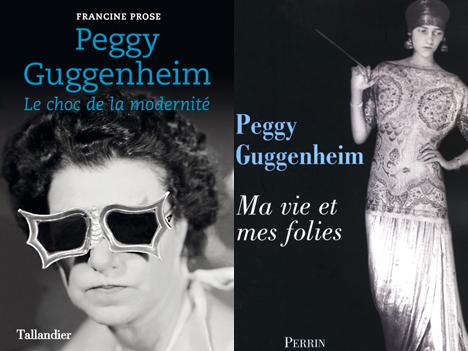

Ce n’est un secret pour personne que la vie de Peggy Guggenheim (1898-1979) fut tumultueuse, comme elle est qualifiée le plus souvent avec pudeur. Deux biographies récentes décrivent sans fard les relations de Peggy avec à la fois les hommes et l’argent, leur accordant autant de place qu’à son activité de galeriste et de collectionneuse. La première, Peggy Guggenheim, la collectionneuse, est un film d’Immordino Vreeland Lisa, sorti en salles il y a un an et proposé par plusieurs plateformes de vidéo à la demande. La seconde vient de sortir : Peggy Guggenheim, le choc de la modernité, écrite par l’Américaine Francine Prose, est encore plus indiscrète.

Si peu complaisants soient-ils, ces deux portraits restent en deçà de ce que Peggy a elle-même raconté de sa vie privée dans les trois versions de son autobiographie, dont le titre en français, Ma vie et mes folies, annonce bien le contenu. L’Histoire, au nom du symbole, tend toujours à privilégier les événements les plus nobles dans la biographie de ceux qu’elle veut honorer, comme si les héros ne devaient pas être des gens comme les autres dans leur chair et dans leur âme. Les historiens ont, eux, un devoir de vérité.

Les titres des chapitres de Ma vie et mes folies sont sans équivoque : « Virginité », « Premier mariage », « Ma vie avec John Holms », etc. L’héritière ne se cache pas d’avoir autant collectionné les amants que les œuvres d’art. « J’étais un peu nymphomane », avoue-t-elle à une journaliste venue l’interviewer peu de temps avant sa mort. Elle perd sa virginité à 23 ans avec son premier mari, Laurence Vail, un écrivain bohème avec qui elle vit de 1921 à 1928 et dont elle a deux enfants, Sindbad et Pegeen. Elle le quitte pour un autre écrivain tout aussi alcoolique que Vail. Il était si imbibé d’alcool qu’il n’a pas supporté l’anesthésie lors d’une banale opération et en est mort. Douglas Gordon, un militant communiste à la santé fragile, prend la suite, puis Samuel Beckett, avant Max Ernst qu’elle sauve de la France occupée et épouse à son arrivée à New York. Entre et pendant ses amants et maris, on ne compte plus les amours de passage : Yves Tanguy, Roland Penrose, Marcel Duchamp, Pollock (« Une fois et cela s’est mal passé »), John Cage, un coiffeur, un maçon, « une ou deux femmes »…

La plupart des hommes avec qui Peggy Guggenheim a une aventure sont des intellectuels ou artistes qui se révèlent tout aussi fragiles qu’elle ; elle fait preuve d’un talent particulier pour décrire leur physique et leur personnalité morale dans ses Mémoires, bien plus que pour raconter ses voyages et son rapport à l’art. Ils sont aussi violents. Le lecteur est frappé par le nombre de disputes qui se terminent en coups que lui assènent ses amants et plus encore par le détachement avec lequel Peggy raconte cela ; comme si cette violence était naturelle. Peggy n’était pas vraiment une belle femme, elle-même en convenait, se plaignant de son nez raté après une opération interrompue de chirurgie esthétique. Dans nombre de relations, sa fortune était un meilleur argument que ses charmes. Plusieurs de ses amis n’ont pas manqué de lui faire remarquer qu’on abusait d’elle. Ainsi de Max Ernest, qui l’a épousée par pur intérêt et l’a quittée pour une autre femme dès que sa situation fut établie en Amérique.

Paradoxalement, son entourage rapporte à l’envi son avarice. Alors qu’elle ne cesse de donner de l’argent aux uns et aux autres, il lui est fait reproche de ne jamais donner assez, de refuser une sollicitation, de trop négocier les prix des œuvres, de vérifier les additions au restaurant et même de servir des repas indigents. Avec le rapport décomplexé qu’entretiennent les Américains avec l’argent, Francine Prose consacre de longs développements à la fortune de Peggy et à la façon dont elle le dépense. Sa pingrerie relève autant d’un manque d’empathie que du souci d’économiser son argent pour sa collection et ses diverses entreprises.

Le terreau psychologique familial n’est par ailleurs pas propice à son épanouissement personnel : son père, coureur, sombre avec le Titanic ; sa sœur aînée et adorée meurt en couches ; sa sœur cadette est suspectée d’avoir tué ses enfants pour ne pas les confier à son mari dont elle venait de divorcer, et les autres Guggenheim ne sont pas tendres avec « le mouton noir » de la famille. Ajoutez à cela des hommes qui la maltraitent, sept avortements, l’antisémitisme de l’époque qu’elle subit, un penchant pour la boisson, un manque de confiance en elle, une solitude paradoxale. Est-ce parce qu’elle s’est très peu occupée de ses enfants que sa fille se suicidera ? Une version contestée par Peggy.

Tous ces drames et névroses interrogent sur les ressorts de sa vocation de galeriste et collectionneuse, qui reste inestimable dans la grande histoire de l’art. Aurait-elle légué à la postérité un ensemble incomparable d’œuvres d’art moderne et un lieu mythique à Venise si elle n’avait pas tant souffert ? Seuls les uchronistes ont la réponse.

L’accès à la totalité de l’article est réservé à nos abonné(e)s

Peggy Guggenheim, ses hommes, son argent

Déjà abonné(e) ?

Se connecterPas encore abonné(e) ?

Avec notre offre sans engagement,

• Accédez à tous les contenus du site

• Soutenez une rédaction indépendante

• Recevez la newsletter quotidienne

Abonnez-vous dès 1 €éditions Perrin, 1987, 300 p., 22,50€.

éditions Tallandier, 2018, 310 p., 20,90€

réal. Lisa Immordino Vreeland, documentaire, 2017, 2017, 1h36min.

Cet article a été publié dans Le Journal des Arts n°505 du 6 juillet 2018, avec le titre suivant : Peggy Guggenheim, ses hommes, son argent