NANTERRE

À l’occasion de la sortie de son ouvrage, l’historienne de l’art retrace l’histoire du préraphaélisme dans son contexte. Au-delà des célèbres portraits féminins, les préraphaélites, chez qui l’importance des femmes artistes est redécouverte, ont dépeint la société victorienne et cherché des alternatives à l’industrialisation.

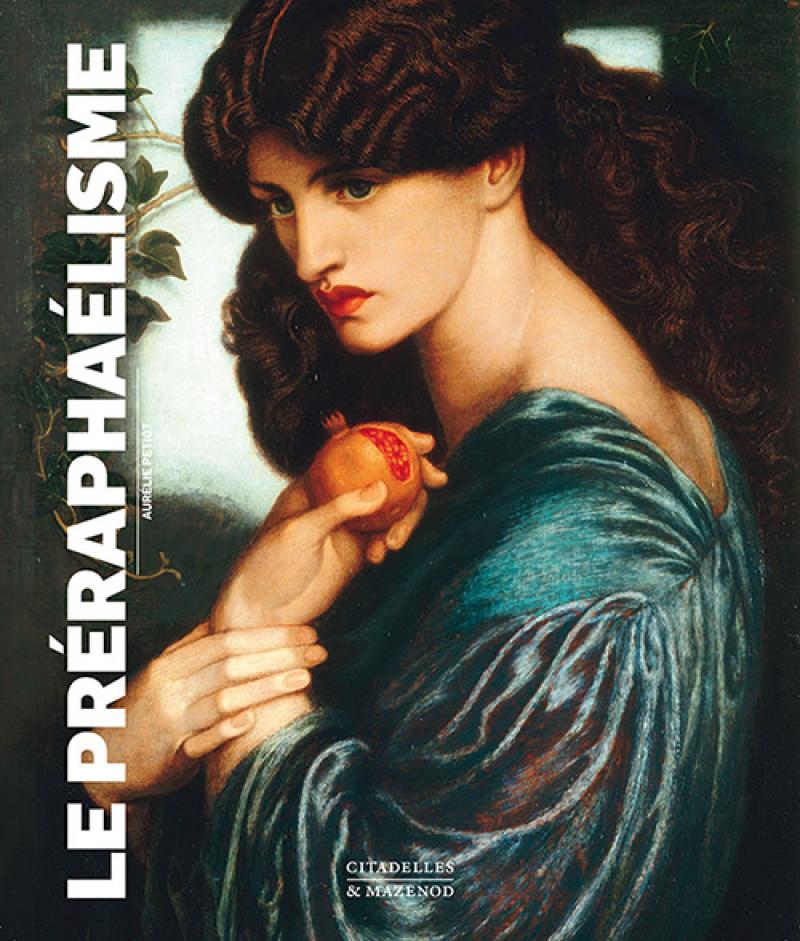

Maîtresse de conférences en histoire de l’art contemporain à l’université Paris Nanterre, Aurélie Petiot a soutenu à l’université de Cambridge une thèse sur Charles Robert Ashbee, membre fondateur du mouvement préraphaélite Arts and Crafts. Son livre Le Préraphaélisme s’appuie sur la foisonnante recherche menée en Grande-Bretagne au cours des dernières années.

Mon but est de rendre ce mouvement accessible à un public français. Or, je ne pense pas qu’on puisse le définir. Le préraphaélisme commence en 1848 et se poursuit jusqu’en 1910. Les techniques changent beaucoup pendant cette période. Le principe directeur est l’idée d’une création accessible à tous, un art social. Cela se traduit par la non-hiérarchisation des éléments dans le tableau : chaque détail du décor ou des figures est traité de la même façon. Un autre point commun est le recours à des sources historiques et une inspiration médiévale relevant de la « fantasy ». La définition du préraphaélisme, c’est peut-être la combinaison d’un ancrage dans la société victorienne et du rejet de celle-ci, qui se traduit soit par une critique qui passe par le réalisme, soit par une fuite dans la « fantasy ».

Des œuvres comme Work [Le Travail] (1852-1865) de Ford Madox Brown sont préraphaélites par le traitement des figures d’après nature. Car, outre le principe de ne pas hiérarchiser et le goût pour l’historicisme, il existe une troisième caractéristique du mouvement : la fidélité à la nature. Pour un public victorien, Work est très lisible en tant que peinture d’histoire contemporaine. Des œuvres traitent de la prostitution, sans juger et en dénonçant les conditions sociales de l’époque. Certes, il y en a moins que de portraits de jeunes femmes sensuelles. Mais œuvres réalistes et portraits sont préraphaélites en ce que l’ornement et le motif sont précisément rendus. Cette caractéristique se retrouve dans le mouvement Arts and Crafts.

Il est fondamental. John Ruskin est très paternaliste, de même que Brown quand il donne des cours au Working Men’s College, mais ils sont les produits de leur époque et font au moins l’effort de créer des formations pour les ouvriers. Dans le mouvement Arts and Crafts, les petites guildes qui produisent des bijoux ou des cadres ont commencé par des cours du soir et des lectures. Les préraphaélites sont attentifs aux souffrances du peuple dues à l’industrialisation qui déshumanise et, dans le mouvement des arts décoratifs, ils s’opposent à ce système économique. Mais c’est utopique. Dans les faits, il existait un designer principal, comme Charles Robert Ashbee ou William Morris, et des exécutants. Même Morris mécanise en partie sa production, tout en regrettant que ses objets ne soient pas accessibles au peuple.

Elles ont une place très importante. On a dit que ces peintres étaient féministes, parce qu’ils montraient une femme libre, mais on peut également considérer qu’ils la réduisaient à un objet. Les modèles, Elizabeth « Lizzie » Siddall, Fanny Cornforth, Jane Morris, extrêmement reconnaissables et très à la mode, étaient partie intégrante du langage préraphaélite, des éléments d’ornement. Mais, dans certains cas, elles furent aussi des artistes. La difficulté est que beaucoup de leurs œuvres sont perdues. Rosa Brett, la sœur de John Brett, signe au début ses œuvres sans mettre son prénom pour qu’on ne sache pas qu’elle est une femme. Lorsqu’on compare son tableau The Artist’s Garden [Le Jardin de l’artiste] (vers 1859) avec Poirier (1903-1918) de Gustav Klimt, on voit sa modernité. Ces femmes participaient à l’élaboration du style préraphaélite. Lizzie Siddall a d’abord appris la peinture en autodidacte. Les femmes ne bénéficiaient pas des mêmes structures éducatives que les hommes, ni des mêmes structures d’exposition. Mais le corollaire est qu’elles n’avaient pas la pression de la vente et se permettaient plus de liberté. Dans Melody [Mélodie] (1895-1897) de Kate Bunce, le personnage féminin témoigne d’une période, mais on n’est plus du tout dans la sensualité imposée par le regard masculin, le male gaze. C’est la même chose dans le mouvement Arts and Crafts : Charles Rennie Mackintosh et sa femme Margaret MacDonald collaborent, mais la société victorienne et le XXe siècle choisissent de le mettre, lui, en avant et de ne pas donner une place équivalente à Margaret MacDonald. Pourtant, ses créations vont avoir énormément d’influence quand elles seront exposées à la Libre Esthétique à Bruxelles.

Non, ni sans aborder l’androgynie, qui induira la notion de peinture maladive. Ce qui est intéressant, c’est que, en anglais, « maladif », « bizarre » se dit queer au XIXe siècle et ce mot va évoluer en même temps que la critique victorienne, qui finit par reprocher aux personnages de Burne-Jones d’être maladifs et leur trouve une certaine perversité. C’est aussi un temps où l’homosexualité est sévèrement condamnée : un peintre extrêmement intéressant, Simon Solomon, verra sa carrière anéantie après deux procès, en France et en Angleterre. En France, le mouvement est le même. Zola vante « le beau maladif » de Burne-Jones, mais vomit « ces filles qui sont presque des garçons, ces garçons qui sont presque des filles ». Ces critiques de la toute fin du siècle sont aussi le produit d’une certaine lassitude. Jusqu’à aujourd’hui, on ne va retenir en France du préraphaélisme que ces chevelures qui contrastent avec la peau blanche et le velours sombre des vêtements, ces bouches rouge garance, alors que le mouvement est beaucoup plus complexe.

L’accès à la totalité de l’article est réservé à nos abonné(e)s

Aurélie Petiot : « Le Préraphaélisme était un art social »

Déjà abonné(e) ?

Se connecterPas encore abonné(e) ?

Avec notre offre sans engagement,

• Accédez à tous les contenus du site

• Soutenez une rédaction indépendante

• Recevez la newsletter quotidienne

Abonnez-vous dès 1 €Cet article a été publié dans Le Journal des Arts n°520 du 29 mars 2019, avec le titre suivant : Aurélie Petiot, historienne de l’art et enseignante : « Le Préraphaélisme était un art social »