Avec de nouvelles photographies et deux films évoquant pour l’un les loisirs de masse et la colonisation du temps libre (Canoës, 2012) et pour l’autre le travail qui devient un jeu (Pneu, 2012), Philippe Durand poursuit ses investigations de l’espace public et des détails en apparence anodins, mais finalement révélateurs. À voir à la galerie Laurent Godin, à Paris.

Frédéric Bonnet : Vous êtes habitué à travailler par séries, souvent géographiquement identifiées. Or, dans cette exposition on se promène dans plusieurs lieux, entre l’Auvergne et Dubaï. S’agit-il d’une série ou bien d’éléments épars ?

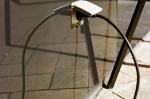

Philippe Durand : Effectivement, j’ai eu le souhait de casser la notion de série, car finalement travailler la photographie en terme de série implique de rester encore partiellement sous l’emprise du photojournalisme, comme pour documenter un territoire ou un sujet. Le premier chemin est donc justement d’arriver à ouvrir cela. Quelques travaux ont été réalisés du côté de la Vallée de la Sioule, en Auvergne, d’où le titre « Sioule et cætera », et il reste une image exotique dans l’exposition, une photographie de Dubaï (Skyline, 2012), mais qui pourrait tout aussi bien être prise à Vierzon puisqu’il s’agit d’une reproduction fixée sur une table du skyline [la silhouette des immeubles] de Dubaï. Avec cette image je touche à nouveau – comme dans Offshore (2007-2008) où j’avais travaillé sur des villes considérées comme des paradis fiscaux – à la notion d’exotisme qui devient une chose un peu embêtante. Sinon, tout a été fait là où je vis, soit à Paris, à Bruxelles ou dans ces régions d’Auvergne où je vais assez souvent. Il n’y a donc pas de séparation entre la vie et le travail en fait. Finalement, quand on travaille sur un territoire, il y a tout de suite une notion de production, car ça coûte de l’argent etc., tout cela est très structuré. Donc comme je souhaite garder des structures libres, je travaille ainsi : quand je rencontre un indice marquant, par exemple cette prise dans le mur miroir (Prise, 2012), je la prends une première fois en photo avec mon téléphone, puis quand l’occasion se présente, j’y retourne avec un deuxième outil, le moyen format argentique.

F.B. : Vous venez d’employer le terme d’indice, or précisément j’ai eu le sentiment en visitant l’exposition que quelque chose relevait un peu de l’enquête visuelle et d’une progression du regard par indices justement. Avez-vous travaillé dans cette optique-là ?

P.D. : Oui, car finalement la question de l’objet est très présente dans quelques photographies. Il y a évidemment la question de la représentation publicitaire, par exemple avec la bouteille de vodka (Poliakov, 2012) – soit un objet déjà usé mais qui est en situation de représentation peut-être séductrice –, mais aussi le vélo (Bike, 2012) qui peut évoquer une publicité Décathlon. Dans ce sens-là, il s’agit donc des indices comme usage de l’image courant dans l’espace public. Parce que finalement le fil conducteur de mon travail depuis vingt ans, c’est une étude de cet espace public et de ces petits accidents joyeux que l’on peut rencontrer quelquefois. J’essaye de trouver des choses belles dans cet espace. Je me retrouve assez dans la vision des photographies démocratiques, Eggleston etc., c’est-à-dire la possibilité pour chacun de lire le réel, donc cet espace public et les interactions que l’on peut y trouver.

F.B. : Cela pose tout simplement la question de représentation. Comment envisagez-vous celle-ci ?

P.D. : Je souhaite par-dessus tout casser l’autorité des œuvres et celle des artistes, donc être face à des éléments extrêmement simples. De sorte que, même une personne jamais entrée dans un musée ou ne parlant pas ma langue, puisse se positionner tout naturellement devant mon travail, car je veux que cet élément artistique soit partagé par le plus grand nombre. Ensuite, c’est aussi l’un des enjeux du travail, je parle en même temps à ceux qui ont cette connaissance, car derrière la plupart des photographies il y a des formes soit de peintures, soit de sculptures, soit de collage. Si je suis vraiment honnête, je pense que c’est une sorte de peintre fantasmé qui s’exprime, mais un peintre de ce qui préexiste. C’est l’argument ontologique, c’est-à-dire que ce n’est pas moi qui l’ai fait, ça existe avant, donc neuf fois sur dix ça peut être nul, mais la fois où cela sera intéressant me dépassera moi-même. Ce qui me touche ce sont les familles de formes ; je ne suis pas sûr qu’on invente des milliers de formes chaque année, je ne crois pas.

jusqu’au 23 mars, Galerie Laurent Godin, 5, rue du Grenier Saint-Lazare, 75003 Paris, tél. 01 42 71 10 66, www.laurentgodin.com, tlj sauf dimanche-lundi 11h-19h

L’accès à la totalité de l’article est réservé à nos abonné(e)s

Philippe Durand : « Casser l’autorité des œuvres et celle des artistes »

Déjà abonné(e) ?

Se connecterPas encore abonné(e) ?

Avec notre offre sans engagement,

• Accédez à tous les contenus du site

• Soutenez une rédaction indépendante

• Recevez la newsletter quotidienne

Abonnez-vous dès 1 €Philippe Durand - Prise (2012) - c-print - 50 x 58 cm - Courtesy Galerie Laurent Godin, Paris.

Cet article a été publié dans Le Journal des Arts n°386 du 1 mars 2013, avec le titre suivant : Philippe Durand : « Casser l’autorité des œuvres et celle des artistes »