Un artiste, un critique, un sociologue en appellent chacun à leur manière à l’art comme nécessité, que ce soit face à un pouvoir hostile ou à des fins d’investigation scientifique du réel.

Parmi tant d’autres fondements ébranlés, dans le champ des idées comme des pratiques sociales, la Nécessité de l’art telle qu’un auteur comme Ernst Fischer (1899-1972) a pu la décrire et la rendre souhaitable dans un livre aujourd’hui introuvable, inspiré par un paradoxal idéalisme matérialiste de tradition marxiste, vacille, trébuche, se cherche et ne cesse de se refonder. Nos trois auteurs développent des approches fort différentes, mais définissent des formes de nécessité qui se superposent, se répondent peut-être : un artiste qui a fait de la performance une pratique frontale liée au contexte politique ; un critique qui trace les contours flottants de son expérience inspirée de l’art ; un sociologue qui relie l’histoire et la méthodologie de sa discipline à la photographie. La multiplicité des usages au sein du champ ouvert de l’art est assurément ce qui en fonde la vitalité, bien au-delà de l’usure des formes, de l’épuisement de l’exigence de nouveauté, de toute idée de progrès en art.

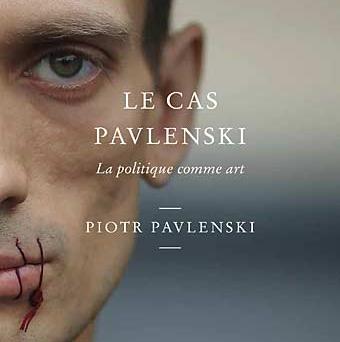

Le cas Pavlenski

Cet artiste fait partie du paysage de l’actualité politique et culturelle : Piotr Pavlenski a récemment dû se réfugier en France à la suite des menaces et actes de répression que les autorités russes formelles et informelles exercent sur lui. Par ses prises de parole depuis qu’il est en France, et plus encore par le livre qui lui est consacré, il montre comment, pour provocatrice voire spectaculaire qu’elle est, sa démarche est construite sur une solide réflexion sur l’art politique.

Le livre publié par une jeune maison consacrée à la littérature russe contemporaine (Louison Éditions) est composé d’une préface du philosophe et essayiste Michel Eltchaninoff, suivie d’une trentaine de pages illustrant les actions de l’artiste, et d’un ensemble de conversations qui accompagnent les six actions de l’artiste menées entre 2014 et 2016. S’ensuivent les transcriptions d’interrogatoires de police qui se font dialogue sur les faits et enjeux artistiques des actions de l’artiste, et sur les limites de l’art en général. La rhétorique policière est sans cesse déplacée par Pavlenski jusqu’à devenir savoureuse (« Hélas : nous ne pouvons faire témoigner Malevitch », précise l’Enquêteur en cours d’interrogatoire, page 184), l’artiste tenant ferme une position qui oppose à la logique policière celle de l’œuvre d’art. « Nous débattons du champ dans lequel cette action a été réalisée : s’agit-il du champ de la procédure pénale ou du champ symbolique ? (p. 180) », résume ainsi Pavlenski.

Le dialogue devient une chronique de la vie moscovite au cours des cinq à six dernières années, chronique, traduction aidant, qui se lit comme du théâtre, et du meilleur. Le dernier tiers du livre est d’un tout autre ton, livrant une décomposition blanche, limpide, fouillée, de la société russe sous la plume – ou pour mieux dire sous la lame – de l’artiste. Pavlenski est bien un cas, un cas aussi littéraire.

Avec la désinvolture presque parlée dont il est familier dès son titre, Heureux, les créateurs ?, Paul Ardenne livre un recueil de plus de 250 pages d’articles et textes de conférence : il poursuit son travail critique énergique en dessinant une position relativiste d’une postmodernité qui sait jouer à saute-mouton avec les références ; il fait aussi appel à un large spectre d’œuvres qui se croisent à partir de points de vue assumés dans leur subjectivité vivante. « L’art n’est plus dorénavant une pratique générale dont l’essence et l’ordre résident en dehors de moi. L’art n’est plus même en moi comme le serait une substance extérieure à la fin incorporée […]. L’art, c’est moi (p. 29). » L’esprit de raccourci du chroniqueur et le souffle d’une parole d’auteur construisent un recueil vivifiant, sur un ton qui prend le risque, sciemment, d’aller trop vite.

Pour une « sociologie visuelle »

Daniel Vander Gucht ouvre lui son essai en relevant une coïncidence historique : « En 1939, Auguste Comte invente le mot “sociologie” tandis que Louis Daguerre présente le daguerréotype à l’Académie des sciences (p. 5) ». En forme, sinon de manifeste du moins de programme méthodologique, l’auteur, universitaire bruxellois, s’engage « pour une sociologie visuelle », selon son sous-titre. Il confère à la photographie un caractère heuristique dans la démarche et l’analyse sociologique.

Le plaidoyer, qui dresse un « Portrait du sociologue en photographe », selon le titre du second chapitre, est un livre de réflexion méthodologique pour sociologue. Mais la réflexion sur le statut documentaire de l’image intéressera aussi profondément l’artiste, comme une histoire de l’usage de la photographie et du film à fin d’enquête. En réhabilitant le « régime scopique » (p. 281) du regard sociologique, l’auteur défend l’idée d’une « pensée visuelle » dans laquelle nombre d’artistes pourraient sans peine se reconnaître, trouvant la nécessité de l’art dans le monde réel, vécu.

L’accès à la totalité de l’article est réservé à nos abonné(e)s

La nécessité de l’art

Déjà abonné(e) ?

Se connecterPas encore abonné(e) ?

Avec notre offre sans engagement,

• Accédez à tous les contenus du site

• Soutenez une rédaction indépendante

• Recevez la newsletter quotidienne

Abonnez-vous dès 1 €Piotr Pavlenski, Le Cas Pavlenski, La politique comme art, Louison Éditions, Paris, 2016, 264 p., 29 €.

Paul Ardenne, Heureux, les créateurs ?, éditions La Muette, Le Bord de l’eau, Lormont, 2016, 272 p., 25 €.

Daniel Vander Gucht, Ce que regarder veut dire. Pour une sociologie visuelle, éd. Les Impressions nouvelles, Bruxelles, 2107, coll. « Réflexions faites », broché, 288 p., 20 €.

Cet article a été publié dans Le Journal des Arts n°473 du 17 février 2017, avec le titre suivant : La nécessité de l’art