Grossier, ambitieux, égocentrique, immoral… Le personnage de Gauguin n’est pas le plus sympathique de son siècle. Pourtant, après avoir reçu les boulets rouges d’historiens féministes, une relecture de l’homme est en cours : celle d’un artiste certes calculateur mais dont la mythologie de soi ne fut pas une posture, mais bien un mode de vie. Sinon un sujet d’inspiration, comme on le vérifie au milieu de ses chefs-d’œuvre réunis à la Fondation Beyeler.

Indissociable de son œuvre peint, la vie rocambolesque de Paul Gauguin, depuis ses origines jusqu’à ses derniers jours dans les Marquises, aura été matière à une multitude d’interprétations. Et continue de l’être puisque depuis une quinzaine d’années, musées et chercheurs s’emploient à démêler la construction – aujourd’hui, on parlerait d’autofiction – du vrai Gauguin, au détriment parfois de son art. Ce que l’historien Dario Gamboni s’est bien employé à éviter dans son récent ouvrage publié en 2013 aux Presses du Réel, Paul Gauguin au « centre mystérieux de la pensée », se concentrant d’abord sur les œuvres puis sur l’homme. Situant le peintre entre Léonard de Vinci et Marcel Duchamp par sa conception centrale de la cosa mentale, Gamboni a ainsi plongé dans le mystère des œuvres davantage que dans celui de l’homme, et a appliqué son concept d’images doubles. Ces images embusquées dans le tableau étaient d’ailleurs au centre d’« Une image peut en cacher une autre », une exposition réalisée au Grand Palais en 2009.

Il y montrait déjà un tableau de Paul Gauguin, Au-dessus du gouffre (Musée des arts décoratifs, Paris) datant de 1888, une vision d’un bord de mer au Pouldu en Bretagne dans laquelle l’historien de l’art y voyait le profil du peintre se découper dans le contour minéral de la grève. Un autoportrait s’embusquait ainsi dans le paysage marin, sans évidence. Mais Gauguin est si présent dans sa peinture, s’est dépeint si souvent que la ressemblance de cette forme avec un profil de son visage photographié en 1888 ne peut être fortuite. Gamboni avance à partir de ces images que Gauguin avait élaboré une véritable « théorie de la perception », refusant de s’asservir aux lois de la sensation visuelle de ses contemporains impressionnistes et de se prêter à un symbolisme trop codifié. Assurément, Dario Gamboni, comme Stéphane Guégan en 2003 dans son Paul Gauguin, le sauvage imaginaire, mais aussi Belinda Thomson, commissaire de l’exposition « Gauguin: Maker of Myth » à la Tate Modern en 2010, s’emploie-t-il à analyser la relation entre Gauguin et sa production au-delà des caricatures et d’une certaine habitude. Non seulement l’étude des œuvres s’étoffe en complexité mais le corpus même gagne en hétérogénéité.

Une redécouverte postmoderne

Comme le rappelle notamment Gamboni, ce n’est qu’au cours de ces dernières décennies que les productions de céramiques et d’objets usuels ainsi que l’œuvre sculpté de Gauguin ont été analysés avec davantage de précision. Selon lui, c’est un nouvel accès aux œuvres qui rend possible l’approfondissement et le raffinement de la connaissance de l’œuvre. Des sculptures offrent d’ailleurs un contrepoint à l’ensemble de quelque cinquante chefs-d’œuvre rassemblés par la Fondation Beyeler au terme de six années de recherche et de tractations auprès des institutions et des rares collectionneurs privés. Le catalogue scientifique qui accompagne cette exposition – et qui ne cache pas ses ambitions d’être le blockbuster européen du printemps et d’attirer la foule sur les terres bâloises – revient d’ailleurs amplement sur la construction identitaire que représente la biographie de Gauguin et son incidence sur l’œuvre.

Sans chercher à produire une lecture psychologisante des œuvres, Martin Schwander, dans son introduction à l’ouvrage helvète, rappelle combien le peintre a manipulé et dirigé les informations et les discours de son vivant : « Le fait que l’artiste ait lui-même prêté des traits romanesques à sa vie a longtemps pesé pour beaucoup dans la réception de son œuvre. Gauguin a créé de cette façon un amalgame où l’art et la vie sont inextricablement mêlés. » Et il précise même un point crucial concernant la reconnaissance tardive des œuvres longtemps comprises comme mineures : « Dans sa production artistique, l’idée que Gauguin se fait de lui-même se manifeste par une volonté de créer des choses singulières et de pratiquer plusieurs techniques et différents médiums. Œuvrer simultanément comme peintre, céramiste, tailleur et sculpteur est pour lui un moyen essentiel de se détacher des conventions figées et d’abolir toute délimitation pour arriver par ce biais à l’œuvre d’art totale. Dès le début de sa carrière artistique, Gauguin a remis en cause la fixation presque exclusive de ses collègues impressionnistes sur la peinture […]. À travers ses nombreuses productions d’artisanat d’art, Gauguin s’est employé à dépasser les hiérarchies et à niveler les différences entre l’art prétendu noble et les arts populaires. » Et à la faveur d’un contexte postmoderne davantage enclin à reconnaître la valeur des arts dits mineurs, populaires ou appliqués, la revalorisation de cette production d’objets parfois étranges est significative.

L’art, un sacerdoce pour Gauguin

La production très particulière de chopes ou de cruches fusionne d’ailleurs parfois avec l’art de l’autoportrait. Comme quoi Gauguin est partout. Ainsi, Autoportrait en forme de tête de grotesque (1889, Musée d’Orsay) lui servait-il de pot à tabac tout en représentant un visage méconnaissable en grès émaillé. Dans Pot en forme de tête réalisé la même année en grès flammé et vernissé (Kunstindustrimuseet, Copenhague), le visage y est plus identifiable, l’arrière de la tête comme décalottée et sanguinolente étant affublé d’une poignée. La chope, à sa base, laisse aussi par ses teintes rougeâtres deviner le thème du supplicié, peut-être celui de saint Jean-Baptiste. Souvent l’artiste se vit et se représenta en martyre chrétien, assimilant son choix d’être peintre à un sacerdoce, un sacrifice tout du moins (celui de sa famille qu’il abandonna à Copenhague peut-être). Yeux clos, sans oreilles, la tête pourrait-elle être une figure manifeste de son courage face aux quolibets en assumant ses visions intérieures qui ont tellement su se passer du naturalisme, de cette fidélité au réel qui faisait le sel de ses contemporains ?

La place et l’importance de ses céramiques font l’objet de plus en plus d’études. D’autant que Gauguin a inséré certaines de ses productions céramiques jusque dans ses tableaux, à l’instar de l’Autoportrait au Christ jaune de 1890. Gauguin s’y représente entre deux de ses réalisations : son pot grotesque et difforme à droite dont l’échelle est exagérée par rapport à la taille initiale et Le Christ jaune de 1889 qui, lui, est inversé. Une nouvelle fois, l’ambivalence du « personnage » Gauguin guide l’ordre du tableau. Ne pas se fier à Gauguin, ses autoportraits mêmes sèment la confusion et montrent combien l’homme est conscient de sa propre mise en représentation. Ainsi, de nos jours, les chercheurs puisent-ils dans l’abondante correspondance, les articles et les manuscrits du peintre pour tenter de percer le mystère de l’œuvre et de la création « Gauguin ».

Le sauvage ensauvagé

Dans cette construction, le mythe est d’ailleurs originel. L’histoire familiale du peintre a tout du roman : Flora Tristan, écrivain présocialiste et féministe aux origines espagnoles, était sa grand-mère et aurait eu des origines incas. Les parents de Paul Gauguin s’en iront d’ailleurs au Pérou, alors que leur fils n’a pas un an, pour y vivre quelques années. Une expérience formatrice que Gauguin n’aura de cesse d’idéaliser. De là, les origines « authentiquement » sauvages auxquelles il aimait croire et qui, au fil de sa conversion tardive à la peinture (après avoir exercé dans la finance), ne cesseront d’être mises en avant. Elles expliqueraient le style si particulier de ses poteries anthropomorphes inspirées des traditions péruviennes. À partir de 1888, Gauguin se voit d’ailleurs comme un « Indien », se comprend comme un sauvage dont il doit exalter l’essence jusque-là bridée par les conventions sociales et morales, trop clairvoyant qu’il était quant à l’échec incarné par la société contemporaine occidentale. Il sera ainsi inexorablement attiré par les antipodes, les sociétés primitives, exerçant six ans dans la marine à son adolescence, visitant le Panamá, la Martinique, s’exaltant pour les pavillons exotiques de l’Exposition universelle de 1889, avant de gagner les terres australes françaises.

Dans ce contexte, il n’est pas surprenant que les autoportraits occupent une place si importante dans son corpus : la mythologie de soi n’est pas une posture chez Gauguin, elle est un mode de vie et un sujet d’inspiration. Sa sauvagerie est une élaboration méticuleuse, redoutable même, à l’instar de nombreux faits saillants à son sujet. Il est Jean Valjean, un martyre, le Christ, un renard, Breton ou Juif errant, et même Peau-Rouge après avoir vu un spectacle de Buffalo Bill à Paris en 1889. Cette personnalité complexe est aujourd’hui au centre des expositions et d’ouvrages. Et c’est d’ailleurs cette fabrication identitaire qui subit les foudres de quelques-unes des historiennes de l’art féministes anglo-saxonnes les plus réputées comme Griselda Pollock et Abigail Solomon-Godeau à partir des années 1980. S’attaquant au mythe Gauguin dans une campagne que l’historien Stéphane Guégan voit comme une diabolisation, elles reprochèrent à l’artiste sa « consommation » de jeunes filles nubiles sur les terres polynésiennes (assimilant ces relations à une culture du viol), son apologie d’un colonialisme éhonté et enfin sa vision complètement fabriquée de la culture tahitienne (son usage approximatif de la langue, l’invention de rites ou de vertus). Mais c’est que le Tahiti dont Gauguin rêvait depuis la métropole avait déjà disparu. Il en fit l’amère expérience à deux reprises entre 1891 et 1893 puis à partir de 1894, lors de son dernier séjour, allant jusqu’aux Marquises dans l’espoir de trouver la « vraie » Polynésie, pas celle ravagée par la syphilis et la religion. Les effets de la colonisation avaient forgé une société tahitienne déjà fort différente des récits qu’en firent des explorateurs comme Jacques-Antoine Moerenhout en 1837 avidement lus par Gauguin. Parce que l’artiste ne fit pas preuve de réalisme mais fabriqua une Polynésie d’un autre temps, mâtinée de modèles indonésiens, égyptiens et d’iconographie chrétienne, parce qu’il créa la vision d’un Tahiti d’avant la chute du paradis, d’avant le péché commis par une Ève polynésienne aux charmes vénéneux, la critique féministe tira à boulet rouge sur le peintre. Certes, ses relations avec des adolescentes ou l’abandon de sa famille au profit de son art n’étaient pas d’une moralité exemplaire, mais faut-il vraiment les analyser à l’aune de nos standards moraux actuels. Certes, ses écrits étaient parfois racistes, d’un paternalisme colonial ou réactionnaires et ils contribuèrent à égratigner le mythe du primitivisme.

Un fin communicant

Mais aujourd’hui, certains spécialistes s’entendent pour intégrer cette dimension fictionnelle et ce comportement hors normes à une stratégie artistique de créolisation ainsi que le suggère Shigemi Inaga (Tahiti et la migration des signes, 2002) : « Au lieu de réhabiliter Gauguin, nous tâcherons de le réinterpréter comme un produit ultime de la situation coloniale, et comme un précurseur hors du commun de la recherche de l’identité multiculturelle, dans sa vie comme dans son œuvre plastique. Dans cette perspective, son “pillage” et son “bricolage”, mais aussi son défi à l’illusion d’authenticité prennent une autre signification. Même “l’immoralité” de la conduite de Gauguin doit être, sinon justifiée, du moins reconsidérée comme une partie intégrante de la propagande anticléricale que Gauguin a osé développer pour attaquer l’autorité religieuse. » Ainsi, Gauguin, aussi scandaleux soit-il, aurait-il tout calculé ? C’est le visage qui se dessine aujourd’hui du peintre. « Il passa maître dans l’art de se mettre en valeur », précise Belinda Thomson dans le catalogue de la Tate Modern, où il est également souligné que « Gauguin, dans son asile des mers du Sud, ne quitte jamais longtemps des yeux le déroulement de sa carrière, la cote de son art sur le marché parisien et les revenus financiers qu’elle peut lui permettre d’engranger. » Un contrôle qui n’avait d’ailleurs pas échappé à Van Gogh l’impétueux, qui s’était inquiété auprès de son frère Théo de la personnalité manipulatrice de son aîné. Paul Gauguin n’était pas spécialement un personnage attachant : grossier, ambitieux à l’envi, égocentrique et ostensiblement sauvage (entendre par là rustre), anxieux de sa réussite tout en étant intimement persuadé de son génie et de son originalité. Gauguin se complexifie au fur et à mesure des expositions. « Vantard, aimant se mettre en vedette, il est l’un des premiers artistes d’avant-garde qui ont fait de leur présence tapageuse sur la scène publique un instrument de promotion commerciale », rappelle Martin Schwander. Faut-il voir en Gauguin un Jeff Koons avant l’heure pourrait-on se demander ironiquement ? L’œuvre conserve un pouvoir d’attraction avec ses images d’Épinal de la Bretagne et des îles tout en continuant de poser des défis aux chercheurs et aux institutions. Derrière le succès commercial assuré d’une exposition comme celle qu’a montée la Fondation Beyeler, il reste une matière fabuleusement complexe à analyser. La déconstruction de Gauguin est loin d’être terminée.

1848 Naissance à Paris

1865-1867 Engagé dans la marine marchande, il fait un voyage d’un an autour du monde

1876-1879 Il expose une première toile au Salon d’Automne et loue un atelier à Montparnasse, tout en poursuivant sa carrière de conseiller financier

1886 Installation à Pont-Aven. Il rencontre Van Gogh au cours d’un voyage à Paris et le rejoint en 1888 à Arles

1891 Premier voyage en Polynésie

1900 Il signe son premier contrat avec le marchand d’art Ambroise Vollard

1901 Il s’installe définitivement aux îles Marquises où il décède le 8 mai 1903

Jusqu’au 28 juin 2015. Fondation Beyeler (Suisse). Ouvert tous les jours de 10 h à 18 h, le mercredi jusqu’à 20h. Tarifs : 20 et 10 €. Commissaires : Raphael Bouvier et Martin Schwander. www.fondationbeyeler.ch

L’accès à la totalité de l’article est réservé à nos abonné(e)s

Gauguin, prisonnier de son propre mythe

Déjà abonné(e) ?

Se connecterPas encore abonné(e) ?

Avec notre offre sans engagement,

• Accédez à tous les contenus du site

• Soutenez une rédaction indépendante

• Recevez la newsletter quotidienne

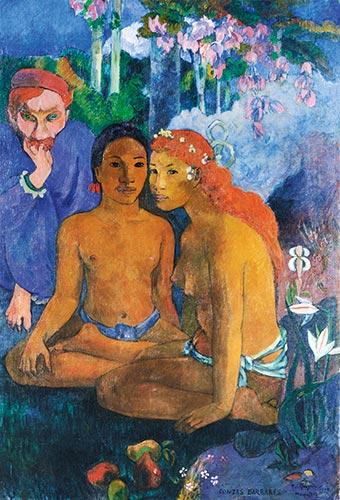

Abonnez-vous dès 1 €Paul Gauguin Contes Barbares, 1902, huile sur toile, 131,5 x 90,5 cm, Museum Folkwang, Essen

Cet article a été publié dans L'ŒIL n°676 du 1 février 2015, avec le titre suivant : Gauguin, prisonnier de son propre mythe