Dans une vision panoramique mais confuse, la Vieille Charité retrace les influences de l’industrialisation et des progrès technologiques du XXe sur l’art et les idéologies.

MARSEILLE - Après « Visages. Picasso, Magritte, Warhol » en 2014, le Centre de la Vieille Charité présente « Futurs. De la ville aux étoiles, Matisse, Miró, Calder » en 2015 : à croire que l’institution ne monte pas une exposition majeure sans la protection d’une trinité appartenant au panthéon artistique. Certes, c’est de bonne guerre, car à l’époque où les musées voient leurs budgets souvent amputés, ces vedettes sont un atout précieux pour le succès public et accessoirement commercial d’une manifestation artistique. Toutefois, le choix opéré par les organisateurs laisse perplexe : autant le lien entre les étoiles et Miró ou Calder est pertinent, autant leur rapport avec la ville est franchement limité.

Secondaire, le titre de l’événement ? Sans doute, mais il est le symptôme d’une scénographie confuse dont on ne comprend pas toujours la logique. Et pourtant, le sujet – visiblement dans l’air du temps si l’on en croit la récurrence telle que « Tous les futurs du monde », thème de la Biennale de Venise – comme les œuvres réunies ne sauraient laisser le spectateur indifférent.

Une vision urbaine

La première section de l’exposition, Métropolis, est la plus cohérente. Ce sont l’architecture et l’urbanisme qui deviennent l’emblème du passage au nouveau monde. L’association la plus étroite entre la ville et la peinture est réalisée par les futuristes, qui élaborent un langage s’inspirant directement de la ville industrielle et du mythe de la vitesse. La décomposition de la couleur et de la forme, les transparences, le principe d’une vision simultanée exaltent l’image d’une ville mobile, où des milieux hétérogènes sont dans une constante interaction. L’architecte italien Antonio Sant’Elia trace des schémas urbains visionnaires, d’un dynamisme proche de celui des toiles de Umberto Boccioni ou Gino Severini. Ces plans audacieux n’ont jamais été exécutés (La Città Nuova, 1914). L’absence de toiles réalisées par les futuristes majeurs (malgré un dessin de Giacomo Balla et pas n’importe lequel, Dynamisme d’une automobile, 1913) est équilibrée par la présence d’autres artistes italiens (Enrico Prampolini, Luigi Colombe) ou encore par les œuvres impressionnantes de l’Américain Joseph Stella, peu montré en France.

Modèles d’utopies incertaines

Puis, écrit Christine Poullain, commissaire de l’exposition : « Après les horreurs de la Première Guerre mondiale, l’idéologie d’un monde nouveau s’empare des esprits dans l’Europe entière et l’architecture est un terrain d’élection pour réaliser l’harmonie entre l’homme et son environnement urbain ». Juste remarque, qu’il aurait fallu illustrer par des plans de constructivistes : ceux de Le Corbusier, mais aussi ceux de Jacobus Johannes Pieter Oud pour la ville de Rotterdam ou de Cornelis Van Eesteren pour Amsterdam, des modèles de l’urbanisme moderne, qui privilégient les formes pures. Ici, on ne trouve que Gota 2-A de Malevitch, qui est plus une « archisculpture » qu’un véritable projet d’habitat. Ce n’est que plus tard que la composition orthogonale d’une toile de Mondrian sera présentée comme le modèle d’un univers urbain ordonné, une utopie à venir.

En revanche, le spectateur est prévenu quant à l’ambiguïté du progrès. De belles toiles de peintres appartenant à la Nouvelle Objectivité (Carl Grossberg), au Réalisme Magique (Franz Radziwill) ou au Précisionnisme (Charles Demuth, Charles Sheeler) partagent le même sentiment de mélancolie face à une ville qui semble figée. Le collage de Paul Citroën, d’une densité étouffante, juxtapose des espaces incohérents, donnant ainsi l’image d’une ville où toute logique d’ensemble a disparu.

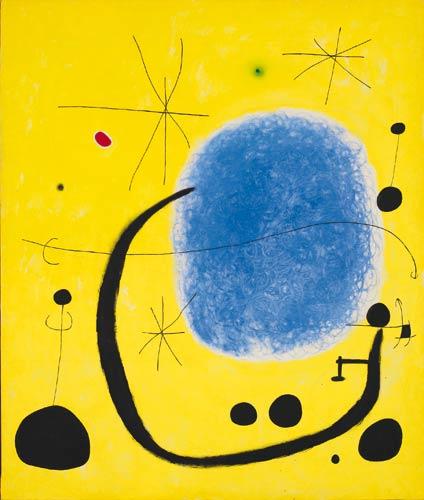

Les deux autres chapitres de l’exposition – La Guerre des Mondes et L’Odyssée de l’espace – prolongent la vision d’un futur à la fois fascinant et incertain. Pour ce faire, on quitte la terre et on s’aventure dans l’espace. Indiscutablement, « s’arracher au globe terrestre » et s’enfoncer là où il n’y a « ni plafond, ni sol, ni fondations, ni horizon » fut la grande affaire du siècle. Seulement, il y a espace et espace. Il y a peu, en effet, en commun entre celui dans lequel s’envole Gordon Cooper, le fameux astronaute américain représenté de façon ironique par Martial Raysse, et celui de la science-fiction à la limite du mysticisme de Stanley Kubrick dans son Odyssée de l’espace. De même, les différentes représentations du cosmos ne s’inscrivent pas nécessairement dans la conquête spatiale qui enflamme les deux blocs à partir des années 1960. Ainsi, avec le beau L’Or de l’azur (1967), Miró situe son univers à la croisée de l’imaginaire et du réel. Face à ces figures de l’envolée délestées de leur poids, qui se transforment en constellations d’astres, il déclare qu’il cherche à « s’évader dans l’absolu de la nature ». En somme, le seul futur que Miró envisage se nomme la poésie.

Commissaires : Christine Poullain, conservateur en chef, Guillaume Theulière, conservateur

Nombre d’œuvres : une centaine

Nombre d’artistes : 90 artistes

L’accès à la totalité de l’article est réservé à nos abonné(e)s

L’art conjugué au futur antérieur

Déjà abonné(e) ?

Se connecterPas encore abonné(e) ?

Avec notre offre sans engagement,

• Accédez à tous les contenus du site

• Soutenez une rédaction indépendante

• Recevez la newsletter quotidienne

Abonnez-vous dès 1 €Jusqu’au 27 septembre, Centre de la Vieille Charité, 2 rue de la Charité, 13002, Marseille, tél. 04 91 14 58 80, www.vieille-charite-marseille.org. Tlj sauf lundi 10h-18h, vendredi 10h-22h, entrée 10 €. Catalogue éd. de la Réunion des musées nationaux, 208 p., 35 €.

Légende photo

Joan Miró, L’Or de l’azur, 1967, acrylique sur toile, 205 x 173 cm, Fundació Joan Miró, Barcelone. © Fundació Joan Miró.

Cet article a été publié dans Le Journal des Arts n°438 du 19 juin 2015, avec le titre suivant : L’art conjugué au futur antérieur